Дегенеративные заболевания вначале поражают шейный отдел позвоночника, из-за чего деструктивные процессы в межпозвоночных дисках и суставах позвонков могут наблюдаться гораздо раньше, чем принято считать (неким возрастным рубежом считается 40 — 45 лет). Сегодня все признаки шейного остеохондроза можно наблюдать у 25-летних, а его тяжёлые последствия в виде системных головокружений, хронической цервикокраниалгии, перепадов давления, ухудшения работоспособности, памяти, неврологических расстройств — у пациентов возраста около 40 лет. Одним из осложнений остеохондроза, спондилоартроза и травм шеи является шейно-черепной синдром — дорсопатия, описанная в МКБ 10 под кодом М 53.0.

- Шейно-черепной синдром — что это такое

- Патогенез шейно-черепного синдрома

- Причины шейно-черепного синдрома

- Симптомы шейно-черепного синдрома

- Шейно-черепной синдром при травмах шеи

- Последствия шейно-черепного синдрома

- Диагностика и лечение шейно-черепного синдрома

- Как устранить компрессию нервов и сосудов

- Медикаментозная терапия

- Случай из врачебной практики

- История болезни

- Обследование пациента

- Постановка и обоснование диагноза

- Назначенное лечение шейно-черепного синдрома

Шейно-черепной синдром — что это такое

В медицинской энциклопедии шейно-черепной синдром (или синдром задней черепной ямки) определяется как системное, периодически возникающее головокружение, вызванное плохим кровообращением мозга из-за патологий верхних шейных позвонков краниовертебрального перехода.

При этом больной легко теряет равновесие, даже в положение сидя, ходит, пошатываясь, движения утрачивают свою координацию. Состояние может сопровождаться головной болью, рвотой, кратковременными потерями сознания.

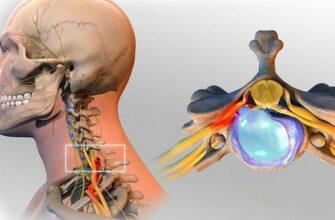

Патогенез шейно-черепного синдрома

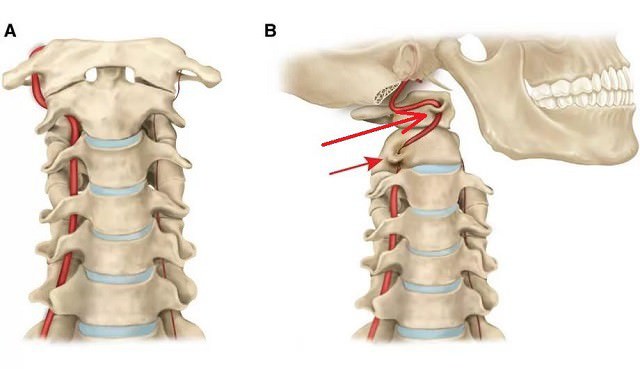

Именно в шейном отделе проходят позвоночные артерии. Здесь из-за анатомической узости чаще всего наблюдаются различные виды стеноза:

- спинномозгового канала;

- канала, образованного дугоотросчатыми суставами, куда выходят спинномозговые нервы;

- канала позвоночной артерии (боковые отверстия верхних шейных позвонков).

Стеноз шейных каналов вызывает:

- хроническое раздражение нервов (корешковый синдром);

- ухудшение иннервации шейного отдела и зон, связанное с атрофией нервных корешков (сопровождается онемениями воротниковой зоны шеи, поверхности головы, пальцев рук, плече-лопаточной зоны);

- нарушение оттока ликвора (это проявляется в гидроцефалии, повышении внутричерепного давления, распирающих головных болях, симптомах рвоты или тошноты);

- вегетативные симптомы (замедление кровообращения из-за плохой иннервации стенок кровеносных сосудов, перепады давления, аритмия, приступы удушья, панических атак и пр.).

Компрессия церебральных сосудов порождает целый симптомокомплекс:

- зрительные и вестибулярные нарушения;

- расстройства слуха;

- обмороки

и т. д.

С возрастом происходит усугубление симптомов:

- развивается ишемия мозга;

- появляются признаки микродисциркуляторной энцефалопатии;

- повышается угроза спинального и церебрального инсульта.

Причины шейно-черепного синдрома

Сужение позвоночных шейных каналов и появление ШЧС происходят по причинам:

- межпозвоночных грыж;

- спондилеза (сращения позвонков краевыми остеофитами);

- унковертебрального артроза;

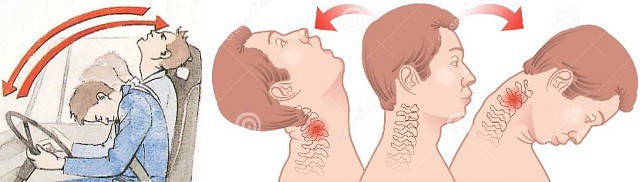

- хлыстовых травм шейного отдела (по причине автокатастроф);

- врождённых аномалий краниовертебрального перехода (например, довольно распространённая аномалия Киммерли);

- деформации шейного отдела (сколиоз, кифоз, кривошея);

- рефлекторный мышечный спазм;

- атеросклероз.

Раннему развитию синдрома задней черепной ямки способствует век информационных технологий, вынуждающий людей пренебрегать физической активностью и фактически всю жизнь, с самого детства, просиживать за компьютером. В результате в шее из-за постоянного нахождения в фиксированной позе развивается хроническое напряжение и начинаются дегенеративно-дистрофические процессы.

Симптомы шейно-черепного синдрома

В начальной стадии (стадия раздражения нервных корешков) наблюдаются:

- приступы сильнейшей цервикокраниалгии с иррадиацией в затылок);

- при движении шеей или длительном напряжении боль обостряется;

- симптомы парестезии (ощущение жжения, кожного зуда, покалываний, мурашек);

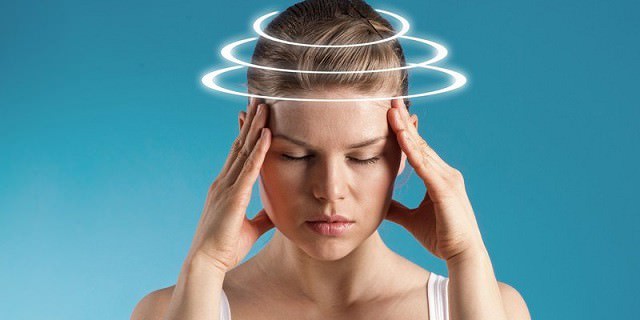

- сильные головокружения;

- приступы гипертонии.

Позднее острые боли исчезают и заменяются тупыми ноющими, ощущениями тяжести и дискомфорта, онемением кожной лицевой поверхности и области затылка.

Появляются вегетативные и неврологические признаки, связанные с дистонией сосудов и нарушениями мозгового кровообращения:

- вертиго;

- мушки перед глазами, потемнение в глазах;

- шум или звон в ушах;

- скачки давления;

- метеозависимость;

- паническое тревожное состояние;

- усталость и разбитость;

- бессонница

и т. д.

Степень проявления неврологических симптомов зависит от психосоматического типа личности: у нервных, возбудимых, мнительных пациентов эти признаки могут проявляться гораздо острее, чем у остальных. Лечить шейно-черепной синдром очень сложно у людей именно нервного склада.

Шейно-черепной синдром при травмах шеи

Синдром задней черепной ямки при травме шеи возникает на почве стеноза спинномозгового канала из-за смещения позвонков. При этом наблюдаются симптомы:

- сильные боли в шее и затылке (из-за повышенного давления ликвора на позвоночные структуры);

- распирающие боли в голове;

- повышение ВЧД;

- позывы на рвоту;

- ухудшение зрения (из-за сдавливание зрительного нерва);

- другие признаки (нарушение ритма сердца, трудности с глотанием

и т. д. ).

КТ или МРТ может показывать признаки гидроцефалии:

- расширение желудочков головного мозга и эпидурального пространства;

- выбухание оболочек мозга;

- расширение черепных борозд;

- асимметрию черепа

и т. д.

Гидроцефалия крайне опасное явление, так как в конечном итоге может привести к таким последствиям, как: эпилепсия, судороги, смещение мозга, вклинивание мозговых структур в затылочное отверстие с летальным исходом.

У травм шейного отдела ЧМТ практически всегда наступают отдалённые последствия.

Последствия шейно-черепного синдрома

Осложнения наступают из-за вертебробазилярной недостаточности, которая приводит к невралгии и атрофии черепных нервов, гибели нервных клеток.

В конечном итоге синдром задней черепной ямки от боли и головокружений в молодом возрасте ведёт к угрожающим последствия после 60:

- инсульт;

- периодическая тугоухость вплоть до полной глухоты;

- резкое ухудшение зрения: при прогрессирующей атрофии зрительного нерва наблюдаются необычные симптомы (вспышки, плавающие темные пятна, мерцающие скотомы, снижение остроты и яркости зрения, изменение цветового восприятия

и т. д. ); - полная атрофия зрительного нерва приводит к слепоте;

- речевые нарушения;

- симптомы деменции (ухудшение памяти, снижение умственных способностей);

- болезнь Альцгеймера (крайняя степень деменции);

- когнитивные нарушения (повышение агрессивности, необъективная оценка собственных действий, уверенность в своей правоте, подозрительность, плаксивость

и т. д. ).

Диагностика и лечение шейно-черепного синдрома

Цервикокраниалгия крайне трудно поддаётся обезболиванию. Да и временное купирование боли никак не решает проблему, а скорее её усугубляет. Поэтому в терапии важно не устранение самой боли (хотя если она очень сильна, терпеть её, конечно, не стоит), а в устранении причин боли и вертебробазилярной недостаточности.

Диагностика здесь играет решающую роль. Используются:

- рентгенографические методы;

- функциональные тесты;

- точное обследование с применением компьютерной томографии и магнитно-ядерного резонанса;

- дуплексное сканирование сосудов шеи и головы;

- ангиография;

- миелография;

- электронейрография и др.

Как устранить компрессию нервов и сосудов

Освобождение нервных и кровеносных сосудов от сдавливания приводит к улучшению кровоснабжения мозга и к регрессу клинических проявлений синдрома задней черепной ямки.

Решениями могут стать:

- хирургическая операция, например, удаление грыжи, опухоли, дугообразных отростков позвонков;

- тракция (вытяжение шейного отдела);

- ЛФК;

- миофасциальный массаж;

- мануальная терапия;

- остеопатия (для улучшения оттока ликвора);

- иглорефлексотерапия.

При гидроцефалии могут прибегнуть к мочегонным средствам и периодическим пункциям спинномозговой жидкости, помогающим уменьшить объём циркулирующего ликвора. Какой метод применить, решает врач на основании поставленного диагноза.

Медикаментозная терапия

Острые приступы боли купируются нестероидными противовоспалительными средствами: например, можно использовать диклофенак в дозе от 75 до до 150 мг, либо его аналоги. Препарат принимают не более 7 дней. Желательно во время приёма НПВС, из-за их негативного влияния на слизистые оболочки желудка и кишечника, прибегать к протекторам ЖКТ, например, к омепразолу.

Высокую эффективность, на фоне слабого воздействия других НПВС, показал декскетопрофен (дексалгин): обезболивание после приёма наступает через полчаса, так как дексалгин обладает двойным действием (на ЦНС и ПНС).

Для снятия спазмов нервов и сосудов назначают мышечные релаксанты центрального действия, к которым относится сирдалуд, мидокалм, баклофен.

Случай из врачебной практики

Этот случай подтверждает, что правильный диагноз порой поставить не так просто, в результате чего стандартное лечение может не приносить результата.

Больной М. (возраст 44 года) обратился в поликлинику с жалобами:

- хронические боли в шее и голове, порой интенсивные;

- покалывание, жжение, онемение поверхностей воротниковой зоны и задней части головы;

- головокружения;

- аритмия;

- приступы удушья;

- панический страх смерти;

- плохой сон.

История болезни

В анамнезе следующие факты:

- слабое физическое развитие;

- повышенная нервная возбудимость;

- нерешительности и неуверенность в себе;

- в школе больной отличался усидчивостью и много времени проводил за уроками;

- работа после обучения связана с компьютером;

- боли и напряжение в шее и затылке возникают в основном по окончанию дня или при пробуждении;

- приём обычных обезболивающих и миорелаксантов не помогает;

- движения шеей сопровождаются хрустом.

Пациент рассказал также о том, что месяц назад попал в автомобильную аварию, где получил хлыстовую травму шеи. Но осмотр у травматолога не выявил ни сотрясения мозга, ни других повреждений, поэтому никакое лечение назначено не было. Единственный симптом после аварии — постоянные боли в голове и шее. При воспоминаниях о случившемся больной приходил в волнение, у него учащался пульс, начинались панические приступы.

У пациента повышена нервозность и уровень тревожности: он уверен, что с ним происходит что-то страшное.

Обследование пациента

Обследование сердца, анализы крови не выявили отклонений. Был поставлен диагноз: вегетососудистая дистония и назначены сосудистые препараты в виде капельниц на протяжении двух недель. Однако терапия не помогла, и пациента перенаправили к неврологу.

- Осмотр у невролога показал:

- уменьшение шейного лордоза;

- наличие триггерных точек на шее;

- боль при пальпации остистых отростков и точек по обе стороны позвонков С3 — С6, в месте выхода затылочных нервов и в области поверхностных связок;

- небольшую неустойчивость при функциональных тестах;

- усиление сухожильных рефлексов.

- Рентген выявил:

- сглаживание лордоза;

- уменьшение расстояния между позвонками, особенно четвёртым — шестым, в результате дегенеративного процесса;

- остеофиты в области суставов и спондилёз в позвонках С3 — С6.

- МРТ обнаружила протрузию (выпячивание диска) размером 2 мм в верхнем шейном сегменте С2 — С3.

- Допплерография сосудов выявила некоторое сужение левой позвоночной артерии и её S-образную форму.

Постановка и обоснование диагноза

Из-за совокупности факторов (хлыстовая травма, малоподвижный образ жизни, дистрофические изменения в позвонках, особенности позвоночных артерий) был поставлен диагноз:

Дорсопатия шейного отдела в форме цервикокраниалгии посттравматического и дегенеративного характера. Остеохондроз, спондилёз (сращение) позвонков С3 — С6. Шейно-черепной синдром с вегетативными признаками.

Обострение синдрома, появление протрузии в верхнем сегменте и сглаживание лордоза спровоцировала хлыстовая травма, которую получают при ударе в машину сзади:

- туловище резко подаётся вперёд;

- голова и шея в области краниовертебрального перехода — назад;

- в нижних сегментах происходит переразгибание.

Назначенное лечение шейно-черепного синдрома

Пациенту был назначен НПВС дексалгин:

- первые два дня в виде инъекций трижды в день;

- затем приём в виде таблеток в дозе 25 мг три раза в день на протяжении пяти дней.

Попутно были предписаны:

- физиотерапия (ультразвук, магнитная терапия);

- иглоукалывание;

- мануальная терапия;

- занятия у психотерапевта.

В результате лечения состояние пациента значительно улучшилось уже через неделю: прошли боли и головокружения. По окончанию терапевтического курса были назначены ЛФК и массаж.

Данный клинический случай наглядно показывает, что лечение таких заболеваний, как шейно-черепной синдром, должно быть комплексным, с применением медикаментозных и немедикаментозных средств.